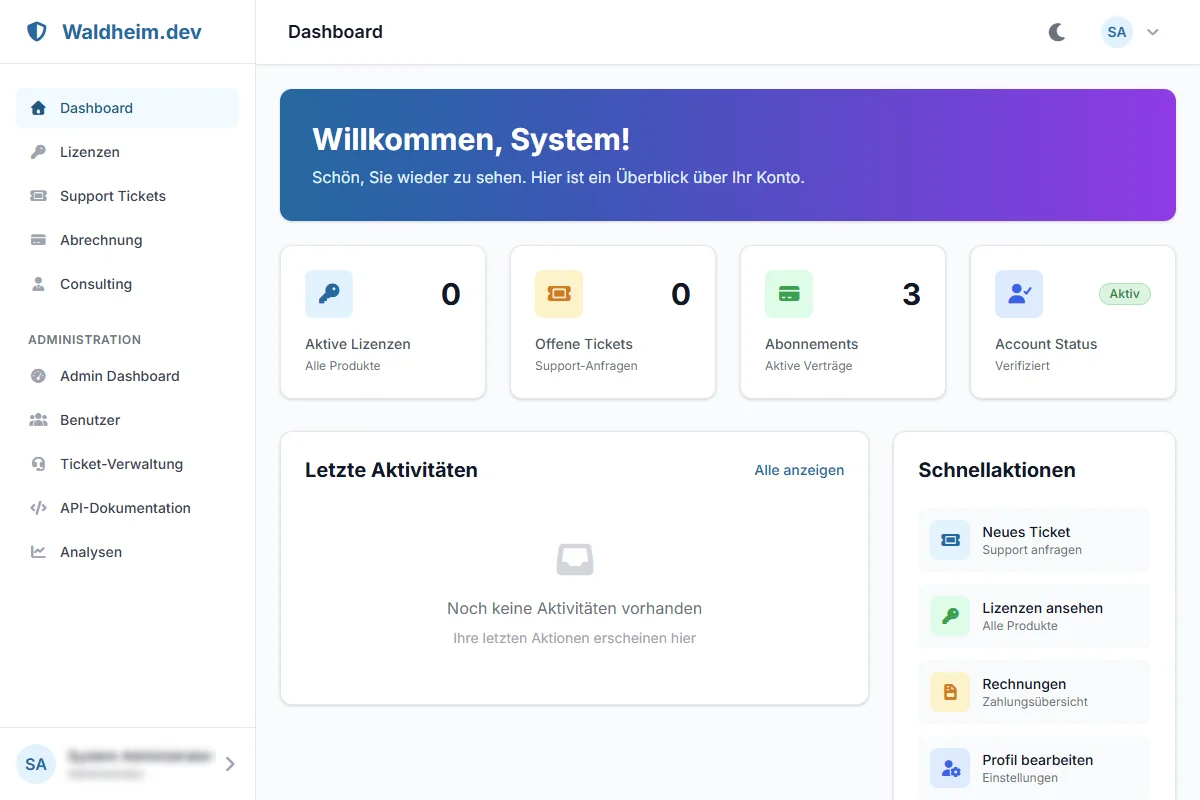

🎉 Das neue Waldheim Customer Portal ist live – Zentrale Verwaltung für alle unsere Produkte!

Wir stellen vor: Das Customer Portal – Ihre zentrale Plattform zur Verwaltung von Lizenzen, Abonnements und Support für Ecodrive, Socialverse und Silvacore. Mit vollständiger Stripe-Integration, Multi-User-System und 2FA-Sicherheit.

Vom Go-Monolith zur Microservice-Exzellenz: Meine erprobte Migrationsstrategie

Ich lege meine schrittweise Strategie offen, mit der ich einen schwerfälligen Go-Monolithen sicher und ohne Downtime in eine skalierbare Microservice-Landschaft überführe.

Vom Go-Monolith zur Microservice-Exzellenz: Mehr als nur Code zerlegen

Monolithische Architekturen sind nicht per se schlecht. Viele erfolgreiche Anwendungen, auch in Go, starten als Monolith und das ist oft der richtige Weg. Ein Monolith ist einfach zu entwickeln, zu testen und zu deployen. Doch mit dem Wachstum der Anwendung und des Teams kommen die Nachteile zum Vorschein: lange Build-Zeiten, komplexe Abhängigkeiten, schwierige Skalierbarkeit und eine verlangsamte Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Migration zu einer Microservice-Architektur verspricht hier Abhilfe.

Aber eine solche Migration ist eines der komplexesten Unterfangen in der Softwareentwicklung. Ein “Big Bang”-Rewrite ist fast immer zum Scheitern verurteilt. Es führt zu langen Entwicklungszyklen ohne neuen Geschäftswert und einem hohen Risiko. Als Softwarearchitekt, der solche Transformationen leitet, setze ich auf eine iterative und risikominimierte Strategie. In diesem Beitrag lege ich meinen erprobten, schrittweisen Ansatz offen, mit dem ich einen schwerfälligen Go-Monolithen sicher und mit minimaler Beeinträchtigung für den laufenden Betrieb in eine flexible Microservice-Landschaft überführe.

Phase 1: Analyse und strategische Planung

Bevor wir eine einzige Zeile Code für einen neuen Service schreiben, müssen wir den Monolithen verstehen.

- Bounded Contexts identifizieren: Ich arbeite eng mit den Fachexperten zusammen, um die Domäne zu verstehen. Wir identifizieren “Bounded Contexts” – logisch zusammenhängende Teile der Anwendung, die relativ unabhängig voneinander sind (z.B. Benutzerverwaltung, Bestellabwicklung, Rechnungsstellung). Diese sind die idealen Kandidaten für die ersten Microservices.

- Sicherheitsanalyse: Wie in meinem Beitrag “Monolith-Analyse vor der Migration” beschrieben, führe ich eine gründliche Sicherheitsanalyse durch. Ich will wissen, welche Altlasten wir zurücklassen und welche Sicherheitskonzepte (z.B. Authentifizierung) wir neu entwerfen müssen.

- Zielarchitektur definieren: Wir entwerfen eine grobe Blaupause für die Zielarchitektur. Dazu gehören übergreifende Themen wie:

- Kommunikation: Wie kommunizieren die Services miteinander (z.B. REST, gRPC, Events)?

- API-Gateway: Wir planen von Anfang an ein API-Gateway als zentralen Eingangspunkt.

- Datenbank-Strategie: Behält jeder Service seine eigene Datenbank? Wie gehen wir mit geteilten Daten um?

Phase 2: Die erste Extraktion – Das Strangler-Fig-Pattern

Mein favorisierter Ansatz für die Migration ist das Strangler-Fig-Pattern, benannt nach der Würgefeige, die einen Baum langsam umschlingt und ersetzt.

- Kandidaten auswählen: Wir wählen den ersten, am besten geeigneten Bounded Context für die Extraktion aus. Idealerweise ist dies ein Bereich, der sich häufig ändert oder spezielle Skalierungsanforderungen hat.

- Fassade implementieren: Wir bauen eine Fassade oder einen Proxy vor dem Monolithen. Das API-Gateway ist der perfekte Ort dafür. Zunächst leitet das Gateway alle Anfragen unverändert an den Monolithen weiter.

- Neuen Service bauen: Wir entwickeln den neuen Go-Microservice für den ausgewählten Kontext. Er bekommt seine eigene Datenbank und eine saubere API.

- Verkehr umleiten: Nun ändern wir die Konfiguration im API-Gateway. Anfragen, die den extrahierten Kontext betreffen, werden jetzt an den neuen Microservice geleitet. Alle anderen Anfragen gehen weiterhin an den Monolithen.

- Alten Code entfernen: Sobald der neue Service stabil läuft und der gesamte relevante Verkehr umgeleitet ist, können wir den alten, nun toten Code aus dem Monolithen entfernen.

Dieser Prozess wird iterativ für jeden Bounded Context wiederholt. Der Monolith schrumpft mit jeder Iteration, bis er im Idealfall ganz verschwindet.

Phase 3: Umgang mit der Datenbank

Die Datenbank ist oft der schwierigste Teil der Migration. Ein Monolith hat typischerweise eine einzige, große Datenbank, was dem Microservice-Prinzip (“jeder Service hat seine eigene Datenbank”) widerspricht.

- Meine Strategie:

- Datenbank pro Service (langfristiges Ziel): Bei der Extraktion eines Services erhält dieser seine eigene, unabhängige Datenbank.

- Geteilte Datenbank (Übergangslösung): In der Übergangsphase ist es oft pragmatisch, dass der neue Service zunächst noch auf die monolithische Datenbank zugreift. Dies muss aber streng kontrolliert geschehen, idealerweise nur über eine klar definierte Daten-API-Schicht.

- Daten-Synchronisation: Wenn Daten zwischen dem Monolithen und dem neuen Service synchronisiert werden müssen, setze ich auf Event-basierte Mechanismen. Wenn sich Daten im Monolithen ändern, wird ein Event publiziert, das der neue Service konsumiert, um seine eigene Datenbank zu aktualisieren.

Konzeptioneller Go-Code für einen Daten-Synchronisations-Listener:

package main

import (

"fmt"

// Import für einen Message-Queue-Client, z.B. NATS, RabbitMQ

)

// handleUserUpdatedEvent wird aufgerufen, wenn ein Event vom Monolithen empfangen wird.

func handleUserUpdatedEvent(eventData []byte) {

// 1. Parse die Event-Daten (z.B. User-ID, neue E-Mail)

// 2. Rufe die eigene Datenbank des Microservices auf

// 3. Aktualisiere den lokalen Datenbestand für diesen User

fmt.Println("User-Daten im Microservice aktualisiert basierend auf Event.")

}

func main() {

// Starte den Listener, der auf Events vom Monolithen wartet.

// ...

}Phase 4: Observability von Anfang an

In einer Microservice-Welt ist es entscheidend, den Überblick zu behalten.

- Zentrales Logging: Alle Go-Services loggen in einem strukturierten Format (JSON) und leiten ihre Logs an ein zentrales System (z.B. ELK-Stack) weiter.

- Distributed Tracing: Ich integriere Tools wie OpenTelemetry von Anfang an. Dies ermöglicht es, eine einzelne Anfrage über mehrere Service-Aufrufe hinweg zu verfolgen.

- Monitoring & Alerting: Jeder Service stellt Metriken (z.B. über einen Prometheus-Endpunkt) bereit, die in einem zentralen Dashboard visualisiert und für Alarme genutzt werden.

Fazit: Eine Reise, kein Sprint

Die Migration eines Monolithen zu Microservices ist eine strategische Transformation, die weit über die reine Technologie hinausgeht. Sie erfordert eine sorgfältige Planung, eine iterative Vorgehensweise wie das Strangler-Fig-Pattern und einen starken Fokus auf übergreifende Themen wie Datenmanagement und Observability. Mit einer klaren Strategie und der richtigen Technologie wie Go wird diese komplexe Reise zu einer beherrschbaren und letztendlich äußerst lohnenden Investition in die Zukunftsfähigkeit Ihrer Software.

Steht Ihr gewachsener Monolith der weiteren Entwicklung im Weg und Sie erwägen eine Migration zu Microservices? Ich unterstütze Sie bei der strategischen Planung und schrittweisen, risikominimierten Umsetzung Ihrer Migrationsstrategie. Lassen Sie uns gemeinsam einen sicheren und pragmatischen Weg für Ihre Anwendung finden. Kontaktieren Sie mich für eine Migrations-Strategie-Session.

IT-Wissen, Trends & Insights – Mein Blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Beiträgen zu DevSecOps, Webentwicklung, Smart Home und mehr.

Zum Blog

🎉 Das neue Waldheim Customer Portal ist live – Zentrale Verwaltung für alle unsere Produkte!

Wir stellen vor: Das Customer Portal – Ihre zentrale Plattform zur Verwaltung von Lizenzen, Abonnements und Support für Ecodrive, Socialverse und Silvacore. Mit vollständiger Stripe-Integration, Multi-User-System und 2FA-Sicherheit.

Die sichere Migration von PostgreSQL-Datenbanken: Mein Plan zur Vermeidung von Datenverlust

Ich präsentiere meinen detaillierten Migrationsplan für PostgreSQL, der Ausfallsicherheit und die Integrität der Daten in den Mittelpunkt stellt.

DSGVO-konformes Logging: Was ich bei der Protokollierung in Go-Anwendungen beachte

Ich erkläre die technischen und konzeptionellen Maßnahmen, die ich ergreife, um das Logging in Go-Services DSGVO-konform zu gestalten.

Angular und Content Security Policy (CSP): Eine praxisnahe Implementierung

Dieser Beitrag ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich eine strikte Content Security Policy für eine komplexe Angular-Anwendung implementiere.