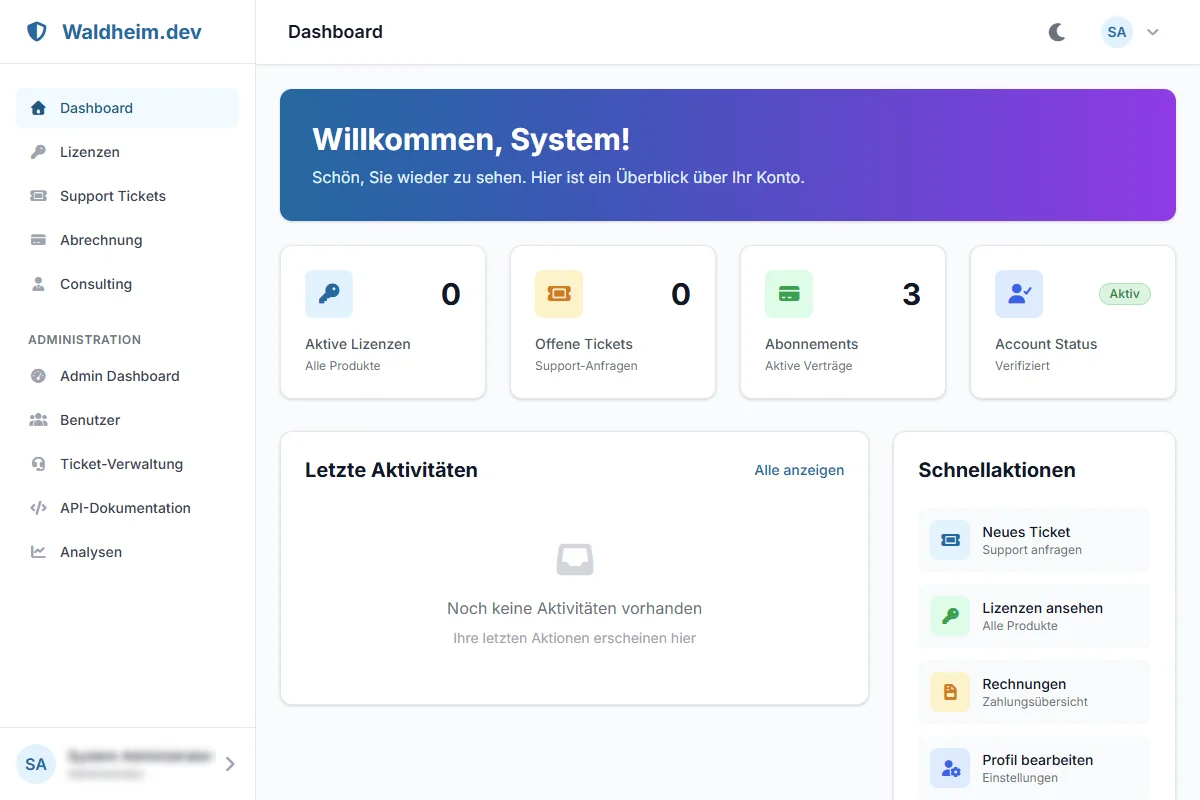

🎉 Das neue Waldheim Customer Portal ist live – Zentrale Verwaltung für alle unsere Produkte!

Wir stellen vor: Das Customer Portal – Ihre zentrale Plattform zur Verwaltung von Lizenzen, Abonnements und Support für Ecodrive, Socialverse und Silvacore. Mit vollständiger Stripe-Integration, Multi-User-System und 2FA-Sicherheit.

DSGVO-konformes Logging: Was ich bei der Protokollierung in Go-Anwendungen beachte

Ich erkläre die technischen und konzeptionellen Maßnahmen, die ich ergreife, um das Logging in Go-Services DSGVO-konform zu gestalten.

DSGVO-konformes Logging: Das unsichtbare Datenschutzrisiko in Ihren Log-Dateien

Logging ist für Entwickler und Administratoren überlebenswichtig. Log-Dateien sind unsere Augen und Ohren im laufenden Betrieb. Sie helfen uns beim Debuggen von Fehlern, beim Überwachen der System-Performance und bei der Analyse von Sicherheitsvorfällen. Doch in diesem Meer von nützlichen Informationen lauert eine oft übersehene Gefahr: die unbeabsichtigte Protokollierung von personenbezogenen Daten. Eine simple Log-Zeile wie Failed login for user 'user@example.com' from IP 198.51.100.1 enthält bereits zwei personenbezogene Daten und kann, wenn falsch gehandhabt, einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) darstellen.

Die DSGVO verlangt die Einhaltung von Prinzipien wie Datenminimierung, Zweckbindung und Sicherheit. Das gilt auch und insbesondere für Log-Dateien. Als Go-Entwickler, der robuste und compliance-sichere Services baut, habe ich klare technische und konzeptionelle Maßnahmen etabliert, um mein Logging von vornherein DSGVO-konform zu gestalten.

Das Grundproblem: Zu gesprächige Logs

Entwickler neigen dazu, im Zweifel lieber zu viel als zu wenig zu loggen. Ganze Request-Bodys, User-Objekte oder Exception-Stack-Traces landen ungefiltert in den Logs. Das ist zwar hilfreich beim Debuggen, aber katastrophal für den Datenschutz, wenn diese Objekte sensible Informationen enthalten.

Meine Strategie: Bewusstes und strukturiertes Logging

Anstatt Logging als nachträglichen Gedanken zu behandeln, designe ich es als festen Bestandteil der Anwendung.

1. Strukturiertes Logging als Fundament

Der erste Schritt ist der Abschied von unstrukturierten Text-Logs. Ich setze konsequent auf strukturiertes Logging, meist im JSON-Format. Hierfür eignen sich Go-Bibliotheken wie zerolog oder slog (Standardbibliothek seit Go 1.21) hervorragend.

Warum strukturiert?

- Maschinenlesbar: JSON-Logs lassen sich leicht von zentralen Log-Management-Systemen (wie ELK-Stack, Graylog) parsen, filtern und analysieren.

- Definierte Felder: Anstatt eines unstrukturierten Strings haben wir klar definierte Felder (

"user_id","request_id"etc.). Dies ist die Grundlage für jede weitere Filterung und Maskierung.

Beispiel mit slog:

package main

import (

"log/slog"

"os"

)

func main() {

logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, nil))

// Sicher: Nur nicht-personenbezogene IDs loggen

userID := "a1b2c3d4-e5f6-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d"

requestID := "x-request-id-789"

logger.Info(

"User performed an action",

"userID", userID,

"requestID", requestID,

"component", "BillingService",

)

// Unsicher: Personenbezogene Daten direkt loggen

userEmail := "sensitive@example.com"

logger.Error(

"Failed to process payment",

"userEmail", userEmail, // ACHTUNG: PII im Log!

"requestID", requestID,

)

}2. Datenmaskierung und -anonymisierung

Der effektivste Weg, PII (Personally Identifiable Information) aus Logs fernzuhalten, ist, sie gar nicht erst hineinzuschreiben.

- Pseudonymisierung: Anstatt einer E-Mail-Adresse oder eines Namens logge ich nur eine nicht-identifizierbare, interne User-ID (z.B. eine UUID). Nur über einen kontrollierten Zugriff auf die Produktionsdatenbank kann diese ID wieder einem echten Benutzer zugeordnet werden.

- Automatische Maskierung: Für komplexe Objekte, die geloggt werden müssen, implementiere ich eine

LogFormatter-Funktion. Diese Funktion durchläuft das Objekt, bevor es geloggt wird, und maskiert bekannte sensible Felder.

Konzeptionelles Beispiel für einen Maskierungs-Wrapper:

// ... (slog import) ...

type User struct {

ID string

Name string `log:"mask"` // Tag, um das Feld für die Maskierung zu markieren

Email string `log:"mask"`

}

// LogObject maskiert sensible Felder, bevor es geloggt wird.

func LogObject(logger *slog.Logger, user User) {

// In einer echten Implementierung würde diese Funktion Reflektion verwenden,

// um die 'log:"mask"' Tags zu finden und die Werte zu ersetzen.

maskedEmail := "REDACTED"

maskedName := "REDACTED"

logger.Info("User object details", "userID", user.ID, "name", maskedName, "email", maskedEmail)

}3. Kontrolle über Log-Level

Nicht jede Information muss in jeder Umgebung geloggt werden.

- Strenge Produktions-Level: In der Produktionsumgebung setze ich das Log-Level auf

INFOoderWARN. DetaillierteDEBUG-Logs, die oft sensible Variablen-Dumps enthalten, sind hier deaktiviert.DEBUG-Logging wird nur temporär und gezielt zur Fehleranalyse in einer sicheren Umgebung aktiviert. - Konfigurierbarkeit: Das Log-Level muss zur Laufzeit konfigurierbar sein, ohne dass ein Neustart der Anwendung erforderlich ist.

4. Sichere Speicherung und Zugriffskontrolle

Wo und wie die Logs gespeichert werden, ist ebenfalls Teil der DSGVO-Compliance.

- Zweckbindung und Speicherfristen: Ich definiere klare Aufbewahrungsfristen für Log-Dateien. Debug-Logs werden nach wenigen Tagen gelöscht, Audit-Logs müssen eventuell länger aufbewahrt werden. Dieser Prozess wird automatisiert.

- Zugriff nach “Need-to-know”: Der Zugriff auf das zentrale Log-Management-System wird streng kontrolliert. Nicht jeder Entwickler braucht Zugriff auf die Produktions-Logs. Der Zugriff wird nach dem “Principle of Least Privilege” vergeben und protokolliert.

- Verschlüsselung: Log-Archive, insbesondere in der Cloud oder in Backups, müssen verschlüsselt werden (Encryption at Rest).

Fazit: Logging als bewusster Design-Prozess

DSGVO-konformes Logging erfordert einen Paradigmenwechsel: weg vom gedankenlosen “Alles-loggen” hin zu einem bewussten, datenschutzorientierten Design-Prozess. Durch den Einsatz von strukturiertem Logging, konsequenter Pseudonymisierung, automatischer Maskierung und strenger Zugriffskontrolle können wir die unschätzbaren Vorteile der Protokollierung nutzen, ohne die Privatsphäre unserer Nutzer zu verletzen. Ein sauberes Log ist nicht nur ein Zeichen für eine gut geschriebene Anwendung, sondern auch für einen respektvollen Umgang mit Daten.

Sind Sie unsicher, ob Ihre Log-Dateien versteckte DSGVO-Risiken enthalten? Ich helfe Ihnen, eine Strategie für DSGVO-konformes Logging zu entwickeln und in Ihren Go-Anwendungen zu implementieren. Von der Auswahl der richtigen Tools bis zur Implementierung von Maskierungs-Routinen – lassen Sie uns Ihre Logs sicher machen. Kontaktieren Sie mich für ein Logging-Konzept.

IT-Wissen, Trends & Insights – Mein Blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Beiträgen zu DevSecOps, Webentwicklung, Smart Home und mehr.

Zum Blog

🎉 Das neue Waldheim Customer Portal ist live – Zentrale Verwaltung für alle unsere Produkte!

Wir stellen vor: Das Customer Portal – Ihre zentrale Plattform zur Verwaltung von Lizenzen, Abonnements und Support für Ecodrive, Socialverse und Silvacore. Mit vollständiger Stripe-Integration, Multi-User-System und 2FA-Sicherheit.

Die sichere Migration von PostgreSQL-Datenbanken: Mein Plan zur Vermeidung von Datenverlust

Ich präsentiere meinen detaillierten Migrationsplan für PostgreSQL, der Ausfallsicherheit und die Integrität der Daten in den Mittelpunkt stellt.

DSGVO-konformes Logging: Was ich bei der Protokollierung in Go-Anwendungen beachte

Ich erkläre die technischen und konzeptionellen Maßnahmen, die ich ergreife, um das Logging in Go-Services DSGVO-konform zu gestalten.

Angular und Content Security Policy (CSP): Eine praxisnahe Implementierung

Dieser Beitrag ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich eine strikte Content Security Policy für eine komplexe Angular-Anwendung implementiere.